Howard Phillips Lovecraft è un autore letterario che, come Poe, ha nutrito da sempre il cinema con i suoi incubi, visioni e mostri ancestrali. Ma, a differenza del suo collega, le visioni di Lovecraft, intricate, oscure e deliranti, sono difficilissime da trasporre al cinema senza tradirne, in parte, lo spirito con cui sono state scritte. Un incubo senza fine dove prendono forma i più terribili mostri e allucinazioni. Fra queste trasposizioni, le più riuscite sono i gradevolissimi b-movies firmati da Stuart Gordon e Brian Yuzna. Domanda interessante: è possibile trarre un film lovecraftiano nello spirito ma senza prendere come ispirazione nessuna delle opere del Solitario di Providence?

John Carpenter, che questo 16 gennaio ha compiuto 69 anni, ci è riuscito con Il seme della follia (In the Mouth of Madness, 1993). Questo film, è uno dei più belli e sottovalutati della sua produzione. All’uscita fu un sonoro flop che obbligò Carpenter, per rientrare nei costi, a girare Il villaggio dei dannati (Village of the Damned, 1995), remake dell’omonimo film del 1960 ma che, a differenza de La Cosa (The Thing, 1982), è realizzato con mestiere ma senza inventiva.

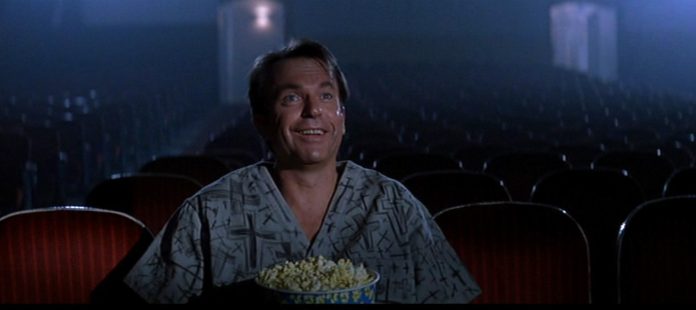

Ma che cos’è Il seme della follia? È la ricerca di un luogo dove ogni orrore è visibile, possibile, ripetibile. La ricerca dello «scrittore più letto del secolo», Sutter Cane (Jurgen Pronchow) da parte dell’ agente assicurativo John Trent (Sam Neill) è solo un pretesto. Le tracce lo condurranno fino a Hobb’s End, sperduta cittadina del New Hampshire tanto descritta nei libri dell’autore, ma che non figura sulle carte geografiche. Qualcosa di inquietante e terribile comincia a perseguitare John; quello che, inizialmente, sembrava una truffa ben architettata, si rivela un incubo sconvolgente, nella quale la realtà romanzesca si fa carne, la pagina dell’esistenza si strappa. Ciò obbligherà il protagonista a ripetere all’infinito una fuga impossibile, che lo porterà all’annientamento. E alla fine dell’umanità stessa, in una metafora della decostruzione dell’American Dream.

![Halloween: Jamie Lee Curtis celebra 46 anni di Laurie Strode [FOTO] Halloween](https://www.lascimmiapensa.com/wp-content/uploads/2024/11/image-13-218x150.png)